高仿真模型的技术标杆

自创立起,上海璞临医疗便瞄准传统医疗模型的核心痛点:精细度不足、仿真度欠缺、功能性单一。这些曾让医学实践举步维艰的瓶颈,正在被“医学影像”配合“材料改性”和“3D打印”的技术组合拳逐一破解。

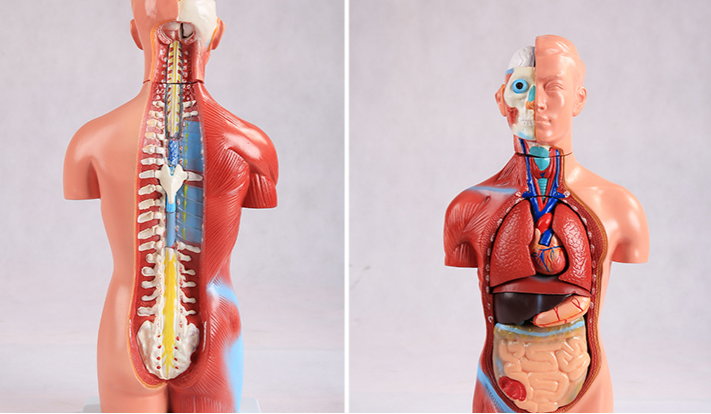

璞临如今已搭建起“数据采集—模型设计—生产制造—应用服务”的全链条体系,核心团队汇聚了医学、工程领域的资深专家,累计研发心血管、呼吸等四大系统超百种模型,成为行业内少数能实现复杂人体结构1:1复刻的企业。

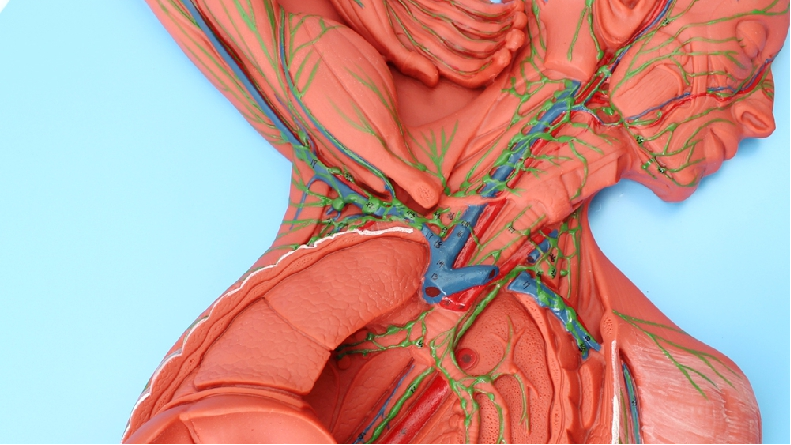

通过近万例临床CT/MRI数据建成的三维模型库,其自主研发的影像处理算法能快速抓取病变器官特征,就连血管分支的角度、消化道皱襞的细微形态,都能精准还原。

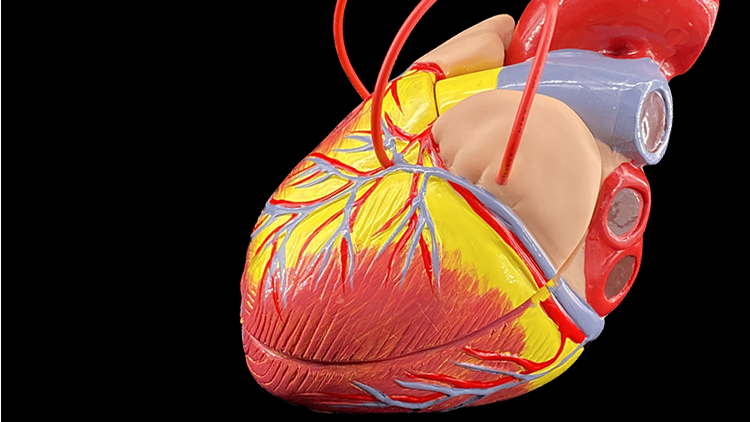

以心血管模型为例,血管内径误差竟能控制0.3mm,顺应性参数与真实血管高度吻合。这样的复刻精度,难道不是器械血流动力学测试的“试金石”?

不仅如此,这类高精度模型还为手术规划提供了全新可能。术前通过模拟支架放置或导管路径,医生可以直观评估不同方案的可行性,优化器械选型与操作角度。在结构性心脏病介入治疗中,团队已实现从影像数据到手术策略的全流程数字化映射,大幅缩短了术前准备时间,也降低了术中调整的不确定性。这种“数字孪生”技术,正悄然改变着传统医疗的决策模式。

材料领域的突破更是可以称为“生物质感革新”。面对微创对触感、韧性的严苛要求,璞临跳出传统硅胶的局限:高透明硅胶透光率≥85%,让血管可视化操作清晰可见。

弹性水凝胶邵氏硬度10-40A可调,完美复刻不同器官的软组织弹性;纤维增强材料抗拉强度≥15MPa,轻松应对高摩擦器械测试。这些通过生物相容性认证的材料,不仅触感与人体组织高度一致,更能保障长期使用安全。

在功能导向的模块化设计方面,秉持“一模型适配多场景”理念,仿真人体模型可拆分、可替换,消化系统模型的胃部模块能快速切换溃疡、息肉等病变形态;心血管模型配备可调压力泵接口,可模拟不同血压下的血管动态反应。

这种设计大幅提升模型复用率,不正是为客户降低成本的“巧思”吗?

从教育到临床的全流程

在医学教育领域,传统解剖教学受困于标本稀缺、操作不可逆,而仿真人体模型恰是破局利器。

某医科大学实验室里,学生借助仿真人体模型训练导丝操控,仅2周,操作熟练度便较传统教学提升40%;模型还能清晰呈现器械与血管壁的接触状态,让抽象的操作力传导机制变得直观可感。

针对TAVR(经导管主动脉瓣置换术)、支气管镜介入等复杂术式,璞临定制化模型能还原钙化瓣膜、变异支气管等特殊病例。

放眼临床场景,璞临模型更是术前规划与医患沟通的“可视化纽带”。

面对先天性心脏病患儿家长,3D打印心脏模型直观展示病变位置与手术原理,沟通效率大大提升,家属术前焦虑得到一定程度缓解。这种透明化沟通,不正是医疗信任的“黏合剂”吗?

揭秘高仿真模型的研发密码

如果将仿真人体模型比作精密如瑞士钟表,分层灌注技术便是雕琢它的“魔法”。这项工艺,能让同一模型内多种材料无缝融合:血管模型内层用高弹性硅胶复刻内膜的柔滑,外层纤维增强材料还原中膜的坚韧,外部润滑涂层减少器械摩擦。

这种结构到功能的一体化设计,让每一次器械操作都传递出真实的组织反馈。

璞临医疗行业价值

曾经,高端仿真模型市场被国际巨头垄断,一套定制化心血管模型售价几十万元,交货周期又很长,让许多国内机构束手无策。而璞临凭借本土化研发优势,将同类产品价格压减至进口品牌的1/3,交货周期压缩,高仿真模型终于从“奢侈品”变为“普及工具”。

在推动医疗资源均衡化上,璞临的贡献同样突出。面对偏远地区医疗培训的困境,接入专家设计的典型病例模型,即便身处边疆,也能接受优质培训。

从仿真到“全真”,开启医疗模拟新维度

面对精准医疗浪潮,璞临正布局三大研发方向:生物功能模拟将让模型拥有具备血液循环的“活体心脏”、可蠕动的“消化道”,支持药物代谢、血流动力学研究。

个体化定制可基于患者特异性影像数据,提供“一人一模型”的精准化术前方案;虚实融合则结合AR/VR技术,构建沉浸式手术模拟系统,实现“数字孪生”与物理模型的实时交互。